Chronique par Norma Kozhaya, vice-présidente – Recherche et économiste en chef du CPQ, publiée le 5 novembre 2025 sur le site du journal Les Affaires.

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le recul du protectionnisme et la libéralisation des marchés ont largement façonné l’économie mondiale.

En Amérique du Nord, cette dynamique s’est accélérée entre les années 1980 et 2000 avec la signature de l’Accord de libre-échange canado-américain (ALE), suivi de l’ALENA, puis transformé en l’ACEUM et entré en vigueur en 2020.

Ces accords ont structuré les échanges entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, favorisant l’intégration des chaînes de valeur et la fluidité des échanges.

Depuis près de quatre décennies, les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis reposent sur une coopération bilatérale fondée sur des chaînes d’approvisionnement résilientes et efficaces.

Cette ouverture commerciale a stimulé la croissance, renforcé la compétitivité régionale et consolidé l’interdépendance économique, notamment dans les secteurs manufacturiers, énergétiques, agricoles et technologiques.

Le Canada a toujours été un partenaire fiable pour les États-Unis. Cette fiabilité a toujours été une source de confiance pour les investisseurs.

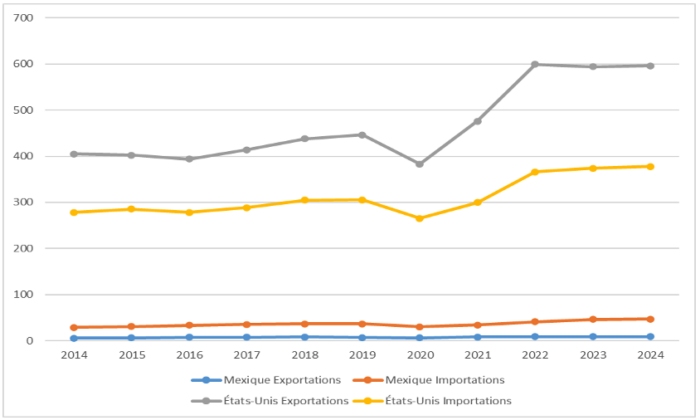

En 2024, le commerce trilatéral de marchandises entre le Canada, les États-Unis et le Mexique a atteint 2,01 milliards de dollars américains (G$US), enregistrant une hausse de 4 % par rapport à l’année précédente. Cette progression confirme la dynamique soutenue des échanges nord-américains dans le cadre de l’ACEUM. Depuis l’entrée en vigueur de l’ALENA en 1994, le commerce total de marchandises entre le Canada et les États-Unis a été multiplié par trois, et celui entre le Canada et le Mexique par plus de huit.

Flux commerciaux du Canada avec les États-Unis et le Mexique (d’après données de Statistique Canada)

Le libre-échange a permis aux trois pays de tirer parti de leur proximité géographique et de la complémentarité de leurs économies. Chacun a appliqué, d’une certaine façon, le principe de l’avantage comparatif. Le Canada a notamment valorisé le marché américain pour ses exportations de ressources, dont les ressources énergétiques et ses produits manufacturés. Il a développé une expertise dans l’assemblage automobile sans créer de marque nationale. Les États-Unis ont étendu leur marché et leurs sources d’approvisionnement. Le Mexique, quant à lui, a bénéficié de son exposition et son accès aux autres économies plus développées pour accélérer sa croissance et converger vers leurs standards.

Pourtant, cette coopération est aujourd’hui mise à l’épreuve par des tensions croissantes: guerres tarifaires, relocalisations industrielles, enjeux climatiques et incertitudes géopolitiques.

Face à ces défis, les partenaires nord-américains cherchent à adapter leur stratégie pour atténuer les effets négatifs des frictions commerciales.Certains s’interrogent sur le rôle que pourrait jouer le protectionnisme: situation temporaire ou risque de fragmentation économique?

Il est difficile de prédire la manière dont évolueront nos relations économiques au cours des prochaines années, mais peu importe. La montée des tensions commerciales doit nous servir de leçon stratégique.

Malgré les bénéfices du libre-échange, certaines considérations peuvent militer dans certaines circonstances pour favoriser l’achat ou l’approvisionnement local.

Par exemple, la préférence pour le local peut remédier à un problème d’externalité, comme sur l’environnement, ou appuyer le développement régional et l’occupation du territoire.

Au tableau des autres considérations figure l’argument de la protection d’une industrie naissante, qui peut avoir des effets structurants le temps que cette industrie devienne compétitive sur le plan international. Pensons par exemple à la filière batterie, de même que le développement de certains secteurs stratégiques comme le biomédical, l’agroalimentaire ou la défense.

Un équilibre est ainsi à trouver entre le recours à des produits et services étrangers et locaux, entre ouverture au commerce et souveraineté économique. L’importance de cet équilibre doit être prise en compte par les décideurs publics et les négociateurs des accords. Il est possible de défendre à la fois le libre-échange et l’achat ou l’approvisionnement local, pourvu que l’objectif soit clair.

Il est par ailleurs important, dans le contexte de changements majeurs, que ce soit pour davantage de libre-échange et de l’ouverture au commerce, ou de mesures protectionnistes de la part d’autres pays, de pouvoir soutenir ceux qui souffrent de tels changements.

Un support financier peut être nécessaire à court terme, mais surtout un support aux travailleurs pour se replacer et se requalifier et un soutien aux entreprises pour diversifier leurs marchés, incluant à l’interne.

Il faut aussi évidemment s’assurer que l’environnement d’affaires soit propice à la compétitivité des entreprises pour qu’elles puissent se diversifier.

L’ouverture vers de nouveaux marchés, la diversification des partenaires et le renforcement du commerce interprovincial apparaissent comme des réponses viables.

Le Canada semble vouloir se diriger dans cette direction, comme en témoignent de récentes législations visant à stimuler les échanges internes et à conclure de nouveaux accords internationaux pour atténuer les effets des turbulences commerciales.

Reste à voir si cette volonté finira par se concrétiser, cette fois.